Liebe Leserinnen und Leser,

hätten Sie gewusst, dass Frauen oft andere Herzinfarkt-Symptome als Männer haben und diese oft erst zu spät oder gar nicht erst erkannt werden? Oder dass der Maßstab der meisten medizinischen Studien ein 75 Kilo schwerer Mann ist?

Zum Weltfrauentag widmen wir folgenden Beitrag der geschlechtersensiblen Medizin („Gender medicine“) – wir klären auf, was es mit „Gender Health Gap“ auf sich hat, wie viele klinische Studien ablaufen, welche gesetzliche Grundlagen die Gender Medizin unterstützen, welche Faktoren die Wirkung von Medikamenten beeinflussen können und warum Frauen bisher zu selten in klinischen Studien eingebunden werden.

Zum Schluss gibt es noch ein paar Buchempfehlungen – für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich mit Rat und Tat gerne in Ihrer Apotheke zur Seite.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Damian Apotheke – Bleiben Sie gesund!

Rein anatomisch gesehen gibt es offenbare Unterschiede zwischen Mann und Frau. Man könnte also vermuten, dass sich folglich die Behandlung bei körperlichen Leiden unterscheidet – dass auf die Unterschiede individuell, je nach Krankheitsbild und Geschlecht eingegangen wird. Doch dem ist nicht so: Bis vor einigen Jahren war die Medizin fast ausschließlich männlich: Ärzte haben behandelt und die Forschung betrieben, Männer waren die Probanden, und ausschließlich ihre Daten dienten in Studien und bei der Entwicklung von Medikamenten als Basis. „Weißer Mann, 35 Jahre, 80 Kilo, das war der Mustermann, das Standardmodell für klinische Untersuchungen“, sagt Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der „Gender Medizin Unit“ der Medizinischen Universität Wien.

Die Folge dieser männlich dominierten ärztlichen Praxis ist, dass Behandlungsempfehlungen, die auf großen Datensätzen basieren, auch 2024 noch häufig kaum die Unterschiede zwischen den Geschlechtern abbilden – das wiederum führt dazu, dass Frauen häufig nicht jene medizinische Fürsorge bekommen, die sie benötigen würden. Die medizinische Forschung voranzutreiben und in der Praxis positive Veränderungen für Frauen herbeizuführen, das ist die Motivation der Gender-Medizin.

Was ist das Gender Health Gap?

Das Gender Health Gap (die „Lücke zwischen der Gesundheit der Geschlechter“) beschreibt ein Ungleichgewicht in der medizinischen Behandlung von Frauen und Männern. Ob Forschung, Medikamente oder Tumorerkennung: In den letzten Jahrzehnten wurden häufig nur die Erfahrungen männlicher Patienten berücksichtigt. Die Konsequenz: Behandlungsmethoden und Medikamente werden und wurden vor allem auf die Bedürfnisse der männlichen Patienten abgestimmt.

Warum ist der Gender Health Gap problematisch?

Viele Krankheiten äußern sich bei Frauen anders als bei Männern (z.B. Herzinfarkt) und werden so erst später, zu spät oder oft gar nicht erkannt.

Männer sind durchschnittlich größer und schwerer als Frauen – der Fettgehalt des weiblichen Körpers ist hingegen höher. Dadurch verteilen sich die Wirkstoffe unterschiedlich im Körper. Fettlösliche Medikamente werden im Fettgewebe gespeichert und verbleiben bei Frauen oft länger im Körper als bei Männern. Der höhere Säuregehalt der Magensäure von Männern und Unterschiede bei der Aufnahme im Darm können ebenfalls die Aufnahmemenge und die Aufnahmegeschwindigkeit eines Wirkstoffes beeinflussen. Dazu später mehr.

Wie laufen klinische Studien und Medikamentenzulassungen ab?

Die Erprobung von Medikamenten mit Menschen vor der Zulassung erfolgt in drei Phasen:

- Phase I: Studien mit wenigen Gesunden

- Phase II: Studien mit wenigen Kranken

- Phase III: Studien mit vielen Kranken

Frauen, die an einer Studienteilnahme interessiert sind, müssen im fortpflanzungsfähigen Alter sein und dürfen nicht schwanger sein. Außerdem müssen sie sich zu zweifacher Verhütung verpflichten.

Bei den ersten Studien mit einem Medikament werden meist männliche gesunde Teilnehmer benötigt. Hier wird nicht die Wirkung, sondern zunächst einmal das grundsätzliche Verhalten des Medikaments im menschlichen Körper getestet – und dies am besten ohne Einfluss von Hormonschwankungen oder hormonellen Verhütungsmitteln: daher die männlichen Studienteilnehmer. Die Ergebnisse müssen aber anschließend mit Frauen überprüft werden. Der Frauenanteil bei Phase I beträgt 10 – 40 Prozent. Das ist erschreckend gering.

Bei den Studien mit den Erkrankten in den Phasen II und III liegt der Frauenanteil bei 30 – 80 Prozent, wenn die Krankheit bei beiden Geschlechtern vorkommt. Ob es Unterschiede in der Wirksamkeit oder Verträglichkeit eines neuen Medikaments bei Frauen und Männern gibt, lässt sich vor allem in der Phase III feststellen. Für einen Vergleich notwendig ist daher die Auswertung einer genügend großen Zahl von Behandlungen jeden Geschlechts.

Dass der Fokus auf Männern liegt, fängt schon beim Tierversuch an: Bevor ein Medikament zugelassen wird, vergehen durchschnittlich 10 Jahre. Wirksamkeit und Sicherheit werden zuerst an Tieren, wie zum Beispiel Mäusen, getestet. Da der Hormonzyklus weiblicher Mäuse Testergebnisse beeinflussen kann, werden überwiegend männliche Mäuse ausgewählt. Das setzt sich in den klinischen Studien am Menschen fort.

Der Maßstab der meisten medizinischen Studien ist ein 75 Kilo schwerer Mann. Eine geschlechtersensible Medizin und Forschung könnten für mehr Gerechtigkeit sorgen und Leben retten.

Welche Gesetze dienen der Gender-Medizin?

Die Politik hat in den letzten Jahren reagiert: Eine neue EU-Richtlinie schreibt vor, die Geschlechterverteilung in klinischen Studien danach zu beurteilen, inwiefern sie die tatsächlich zu behandelnden Subgruppen in der Bevölkerung abbildet. Das heißt: richtet sich ein Medikament vor allem an Frauen, soll es auch vor allem an Frauen getestet werden. Richtet sich ein Medikament vor allem an Frauen nach der Menopause, sollten auch vor allem sie getestet werden. Die Forschung wird dadurch komplexer, komplizierter und kostenintensiver – liefert aber letztendlich bessere Daten.

Klinische Studien müssen nach den Regeln der „guten klinischen Praxis“ geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Diese umfasst einen Katalog international anerkannter ethischer und wissenschaftlicher Qualitätsanforderungen. Sie erfordert die Untersuchung von geschlechtsabhängigen Wirkungsunterschieden von Medikamenten.

Was kann die Wirkung eines Medikaments beeinflussen?

- Blut

Männer haben ein größeres Blutvolumen als Frauen, dadurch werden ihre Organe besser durchblutet. Daher wirken Medikamente im männlichen Körper häufig besser und schneller.

- Rezeptoren

Die Andockstellen, an denen Wirkstoffe im Körper aufgenommen werden, sind je nach Geschlecht unterschiedlich.

- Alkoholabbau

Der männliche Körper kann Alkohol schneller abbauen als der weibliche – das spielt bei der Medikamenteneinnahme eine Rolle.

- Geschlechtschromosomen (Mann: XY, Frau: XX)

Die Geschlechtschromosomen bestimmen das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, die Verdauung, die Körperzusammensetzung (Fett- und Muskelanteil), sowie auch erhebliche Anteile des Immunsystems.

- Lebensstil

Ob man dick oder dünn, trainiert oder untrainiert, junge oder alte Nieren hat, ob man raucht oder nicht – all das beeinflusst das Verhalten eines Medikaments im Körper, sogar stärker als das Geschlecht.

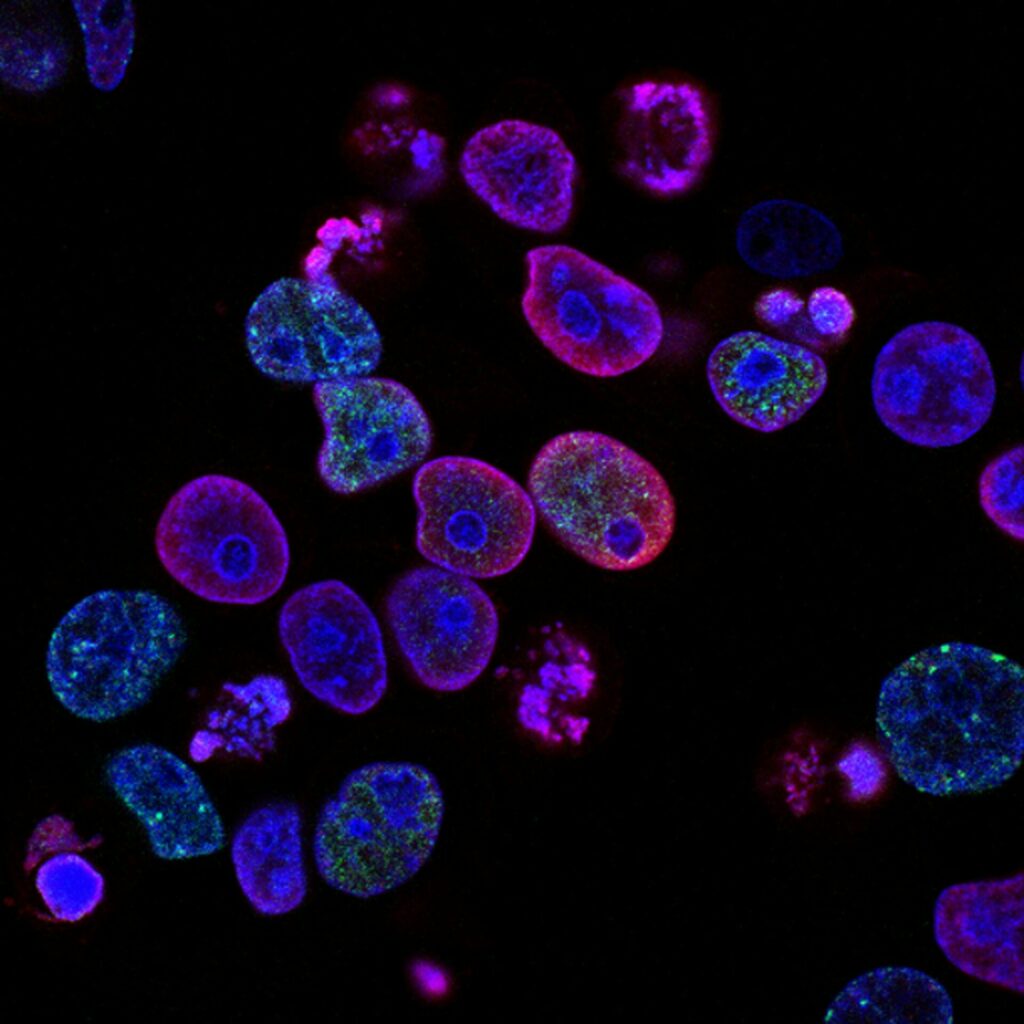

- Zell-Aufbau

Auch der Aufbau der Zellen beeinflusst die Fett- und Muskelanteile, Herz-Kreislauf, das Immunsystem und die Verdauung – somit also, wie Medikamente vom Körper aufgenommen und abgebaut werden.

Warum werden Frauen so selten in Studien eingebunden?

Man möchte in klinischen Studien möglichst rasch zu eindeutigen Daten kommen. Wenn man Frauen in Studien miteinbezieht, können größere Uneindeutigkeiten durch unterschiedliche Reaktionen des weiblichen Körpers auftreten. Dies hat vor allem drei Gründe:

- Unterschied vor und nach den Wechseljahren

- Unterschiede durch Zyklus und Verhütungsmittel

- Schwangerschaften

Genderaspekte in der Arzneimittelforschung

Bis in die 1960er-Jahre wurden Arzneimittel an Frauen und Männern getestet – danach wurden Arzneimittelprüfungen jahrzehntelang nur noch an Männern durchgeführt. Damals wurden schwere Arzneimittelnebenwirkungen bei Kindern von Müttern festgestellt, die in der Schwangerschaft bestimmte Medikamente eingenommen hatten: ein Beispiel dafür war Contergan. Dieses Medikament wurde gegen Schwangerschaftsübelkeit eingesetzt und führte zu Fehlbildungen von Armen und Beinen bei ungeborenen Kindern. Pharmafirmen schlossen daraufhin Frauen aus Arzneimittelstudien mit der Begründung aus, dass eine mögliche Schwangerschaft während einer Studie das ungeborene Kind schädigen könne.

An Männern gewonnene Studienergebnisse wurden eins zu eins auf Frauen übertragen. Nebenwirkungen bei Frauen konnten erst nach der Zulassung erfasst werden. Seit den 1980er Jahren wurde immer eindringlicher auf die Notwendigkeit der Einbeziehung von Frauen in Arzneimittelstudien hingewiesen. Ein Grund war die Möglichkeit der Behandlung von HIV/AIDS mit Studienmedikamenten, die damals fast nur Männern zugänglich war.

Ende der 1990er Jahre wurde in den USA auf staatlicher Ebene eine Leitlinie veröffentlicht, in der eine Einbeziehung von Frauen auch im gebärfähigen Alter ausdrücklich empfohlen wurde. Voraussetzung sind allerdings der Ausschluss einer Schwangerschaft vor Studienbeginn und die Anwendung einer sicheren Verhütungsmethode.

Wissen zum Mitnehmen: Hätten Sie´s gewusst?

- Medikamente wirken bei Frauen oft anders als bei Männern. Nicht nur bauen Männer die Wirkstoffe schneller in der Leber ab – der Weg einer Tablette durch den Magen-Darm-Trakt dauert bei Frauen etwa doppelt so lange wie beim Mann. Bei manchen Medikamenten ist es daher sinnvoll, die Dosierung individuell anzupassen.

- Männer leiden 2x häufiger an kardiovaskulären Erkrankungen wie akutem Herzinfarkt, haben aber bessere Überlebenschancen, denn Frauen kommen mit einem Herzinfarkt im Schnitt 2 Stunden später als Männer in die Notaufnahme. Grund: Ein Herzinfarkt wird bei Frauen häufiger nicht erkannt, da sich die Symptome oft anders äußern als bei Männern.

- Frauen haben zwei X-Chromosome und leiden dadurch seltener als Männer an chromosomalen und anderen genetischen Krankheiten. Mit dem zweiten X-Chromosom können Frauen einige Defizite des ersten X-Chromosoms (wie mit einer Sicherungskopie) ausgleichen.

- Während Frauen Fett eher subkutan (unter der Haut) speichern, passiert das bei Männern vermehrt viszeral (in der Nähe der Organe). Obwohl Frauen einen höheren Körperfettanteil besitzen als Männer, sind Männer fast doppelt so häufig vom metabolischen Syndrom (Zucker- und Fettstoffwechselstörung sowie Bluthochdruck) betroffen.

Die Lösung ist in greifbarer Nähe

Die Lösung für diese Ungleichbehandlung sind Daten. Wissenschaftliche Evidenz, die sich vorrangig mit der Gesundheit von Frauen beschäftigt. Auch wenn bei Zulassungsstudien für Medikamente auf einen Anteil für Frauen geachtet wird, ist dieser meist gering. Und wenn Frauen einbezogen werden, dann oft welche, die ihre letzte Periode schon hinter sich haben. Das heißt: „Wir wissen wieder nichts über die junge Frau, welche Auswirkungen etwa Zyklus oder Hormone auf bestimmte Therapien haben“, so Kautzky-Willer.

Wie sieht die Zukunft aus?

Es findet gerade ein Wandel statt und dieser Wandel ist essenziell, denn bislang weiß man relativ wenig über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirksamkeit von Medikamenten. Mittlerweile wird eine stärkere Beteiligung des weiblichen Geschlechts an Studien angestrebt. Weiteres Ziel: eine geschlechtsspezifische Anpassung von Dosierungen sowie Ergänzungen der Beipackzettel um Hinweise zu möglichen genderspezifischen Nebenwirkungen. Männer benötigen oft eine höhere Dosierung als Frauen und auch die Nebenwirkungen unterscheiden sich stark von jenen, die bei Frauen auftreten.

Lesestoff

Zwei Bücher beschäftigen sich aktuell mit Frauen in der Medizin und Frauengesundheit:

- Elinor Cleghorn: Die kranke Frau. Kiepenheuer & Witsch, 496 Seiten.

- Johannes Huber: Wunderwerk Frau. Gräfe und Unzer Edition, 192 Seiten.

Quellenangaben

- https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/6184382/GenderMedizin_Wieso-Frauen-keine-kleinen-Maenner-sind-und-auch

- https://www.meduniwien.ac.at/hp/gender-medicine/forschung/

- https://www.frauengesundheitsportal.de/themen/frauengesundheitsforschung/

- https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/warum-frauen-medizinisch-benachteiligt-sind/